Dejar morir a los drogadictos, ¿solución a la epidemia de la heroína en EU?

COMPARTIR

Las sobredosis de opiáceos se disparan en EU y hay quienes prefieren que el adicto pierda la vida antes que atenderlo

John Wayne. Muhammad Ali. Ronald Reagan. Donald Trump. El sheriff Richard K. Jones vive a la sombra de sus ídolos. Sentado en su despacho, los acaricia con la mirada. Ahí están sus retratos, junto a dos banderas americanas y una metralleta Madsen Ligera de 1946. Alcance 2.800 yardas; 600 balas por minuto. “Esto mata tanto como la heroína”, dice Jones. El sheriff es el encargado de velar por la seguridad en el condado de Butler, Ohio. Enclavado en el Medio Oeste, la circunscripción tiene sólo 376.000 habitantes pero registró el año pasado 210 muertes por sobredosis, casi la mitad que España, con una población 120 veces superior. Es la epidemia. La devastadora ola de opiáceos que en 2016 mató en EU a más personas que toda la guerra de Vietnam y que en el pequeño condado ha llevado a algunos de sus más notables ciudadanos a plantear una solución tan insólita como sencilla: dejar morir a los heroinómanos.

La propuesta ha surgido desde las ruinas del sueño americano. En el antiguo cinturón industrial, las grandes factorías han cerrado sus puertas y la mayoría blanca que antes veía el universo a sus pies ha quedado atrapada en un recuerdo que ya no existe. El trabajo seguro, la casita de madera, el césped cortado milimétricamente han dado paso al miedo. Hay paro y sueldos cada vez más bajos. China, México y los fantasmas de la derecha radical asoman por todas las esquinas. “La gente quiere soluciones y trabajo. Está harta de los partidos”, explica Jones.

El sheriff ,1,95 de altura y bigote vikingo, es un tipo resolutivo. Poco dado a la divagación, lleva dos pistolas al cinto y tiene una respuesta siempre lista.

— ¿Cárteles de la droga?

— Habría que lanzarles la madre de todas las bombas.

— ¿Muro con México?

— Perfecto para frenar la heroína.

— ¿Atención a las víctimas de sobredosis?

— Eso no es trabajo de la policía.

— Pero la vida…

— La vida no tiene precio, cierto, por eso quiero que mis policías regresen cada noche a casa con vida.

Desde hace dos semanas, el sheriff vive en el ojo del huracán. Ha decidido que sus agentes no lleven ni administren Narcan (naloxona), un antagonista de la heroína que revierte de modo fulminante la sobredosis. Este tratamiento, con un coste de unos 40 dólares, representa la salvación diaria de miles de toxicómanos. Y en un país de donde los opiáceos generaron el año pasado 1,3 millones de atenciones hospitalarias, se ha vuelto crucial. Lo llevan los encargados de primeros auxilios, los bomberos y, desde luego, los policías. En 38 estados está regulado su uso. Pero no en el condado de Butler. Justo uno de los sitios donde más adictos mueren en América.

“No ataca la raíz del problema: sólo lo prolonga. En lo que va de año se han registrado 200 fallecimientos. Tenemos casos de adictos que en un mes han sufrido hasta 20 sobredosis. Yo no soy quien decide, son ellos al ponerse la aguja en el brazo. Estamos para prevenir el crimen no para dar primeros auxilios. Tampoco doy insulina a los diabéticos”, zanja el sheriff.

Sus palabras han desatado una tormenta nacional. Organizaciones humanitarias y médicas le han condenado. Las autoridades le han dado la espalda e incluso el fiscal del condado le ha censurado. Pero no le han faltado defensores. Algunos incluso han ido más lejos.

Daniel Picard es republicano, católico y un destacado miembro de la sociedad civil de Middletown (50.000 habitantes), en el condado de Butler. Como concejal ha propuesto una fórmula para resolver el problema. A la tercera urgencia por sobredosis, en caso de que el afectado no haya pagado con dinero o trabajos sociales las anteriores intervenciones, se deja de atender al drogadicto. Simple y claro. Si no tiene dinero, se muere.

Sentado en su despacho de abogados, Picard trata de explicar con números su iniciativa. “Las sobredosis aumentan sin fin. En 2016 tuvimos 526 casos y 72 fallecidos, y solo en el primer trimestre de este año 596 casos y 54 muertes. Muchos no son de este pueblo o sus familias no quieren saber nada de ellos, por lo que el Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de todo. Cada actuación por sobredosis nos cuesta 1.104 dólares, y cada incineración 700. Es un gasto desbocado y hay que tomar decisiones. Lo siento, pero a alguien le toca pensarlo”, afirma con aire de haber convencido a su interlocutor.

— ¿Y no siente piedad por los que mueran?

— Si cumplen o pagan, serán atendidos, Todo depende de ellos.

Ellos. Los otros. Los adictos. Sarah es uno de ellos. Acaba de entrar en la sala. Llega esposada y con el uniforme a rayas verdes y blancas de los presos del condado de Butler. Tiene 27 años. Nació en Hamilton y nunca ha salido de Ohio. Ni siquiera para ver el mar. Es toxicómana desde los 13 años. Ese es su mundo. Su padre murió alcoholizado, y su madre, tras años de analgésicos, falleció de una sobredosis de heroína cortada con fentanilo.

Sarah ha ingresado en la cárcel por quebrantar la libertad condicional. Antes robó e “hizo lo que tenía que hacer” por una dosis. Ha pasado en tantas ocasiones por el filo de la navaja que se ha olvidado de cuántas veces ha sido salvada. “Hubo un mes en que sufrí 18 sobredosis. Sin el Narcan estaría muerta, bien muerta. Una noche me tuvieron que meter cuatro para que me recuperase”, cuenta.

Tras escuchar con atención, Sarah no entiende bien el debate. Para ella, salvar la vida es una obligación –“¿es así, no?”– y Narcan el único modo de hacerlo. “Si lo quitan nos morimos, no le dé más vueltas”. Extrañada por las propuestas del concejal Picard y del sheriff Jones, agranda sus ojos negros y, por si acaso, pide una oportunidad. Afirma que lleva ocho meses limpia y que está segura de que podrá llevar una vida normal. Si se le pregunta qué quiere ser, no sabe responder. Y cuando se le insiste, explica: “A mí me basta con sobrevivir".

Sarah vive al ras. Como tantos otros afectados no es consciente de que su caso se repite a lo largo y ancho del país. Sólo el año pasado 60.000 personas perdieron la vida por la epidemia. Fue la principal causa de mortalidad en menores de 50 años. Más que el cáncer, las armas o los accidentes de coche. Cerca de 35.000 de estas muertes se debieron al consumo de heroína sola o adulterada. El resto correspondieron en su mayor parte al abuso de opiáceos de prescripción. Una plaga legal que empezó a generalizarse en los noventa y que ahora, tras décadas de inmenso negocio, ha roto los diques de contención. En 15 años, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, las recetas de opiáceos contra el dolor se han triplicado y cerca de dos millones de adictos pululan por el país. Son la retaguardia de los yonquis. El gran favor de la industria al narco. Como ha demostrado un estudio de Jama Psychiatry, el 75% de los heroinómanos empezó con estos analgésicos. Fueron su puerta de entrada a un mercado donde los cárteles mexicanos no han dejado de mejorar sus redes de producción, síntesis y distribución. La ecuación es endemoniada. El material es más puro, los precios han bajado y los consumidores crecen a diario. Bajo estas condiciones, la epidemia se ha extendido fuera de control.

La reacción ha llegado tarde y, de momento, no ha logrado nada. El Congreso ha aprobado un plan extraordinario de 1.100 millones de dólares, y los Estados buscan cada uno sus salidas. En Maryland se ha declarado estado de emergencia, y en Ohio el fiscal general ha demandado a los cinco mayores fabricantes por fomentar la adicción. Son parches a una crisis que, como reconocen los expertos, requiere una actuación mucho más poderosa y conjunta. “O estamos todos en ellos, o no hay nadar que hacer”, admite el indómito sheriff Jones.

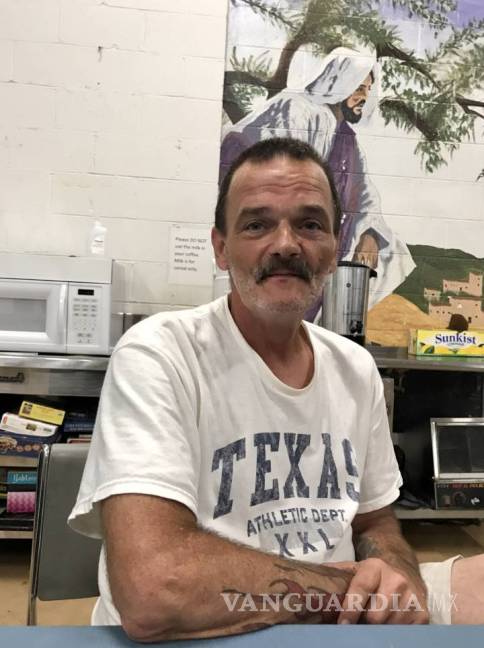

En las calles tampoco se ve una solución cerca. Las muertes siguen en aumento y los afectados permanecen abandonados por un sistema sanitario que para 28 millones de estadounidenses no existe. “En este país, si te caes, nadie te va a ayudar. Te quieren muerto. Por eso pretenden quitar el Narcan”, sostiene Errol Monroe, de 57 años. Es un yonqui gastado. Ojos azules, gesto seco. En su juventud fue mecánico, pero una lesión de espalda le incapacitó. Para mitigar el dolor, le recetaron pastillas. Catorce años estuvo tomando opiáceos legales hasta que un día descubrió la heroína. Más barata, más potente. 20 dólares por un trozo de cielo. Y ahí se hundió.

Errol ha buscado cobijo en un refugio para vagabundos de Hamilton. Tiene un café en la mano y pocas esperanzas para sí mismo. Pero su vida, cuenta, no ha terminado. Si aún lucha por abandonar la heroína, es por su hija. Ella también vive en Hamilton. Tiene 19 años, y algunas noches, cuando Errol se arrastra tambaleando, se la encuentra. De pie, en una esquina. Ella también es heroinómana. Y se prostituye. Errol sueña con salvarla. Sólo por eso quiere vivir.